এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো, তেরো, চৌদ্দ, পনেরো, ষোল, সতেরো, আঠারো, ঊনিশ, বিশ

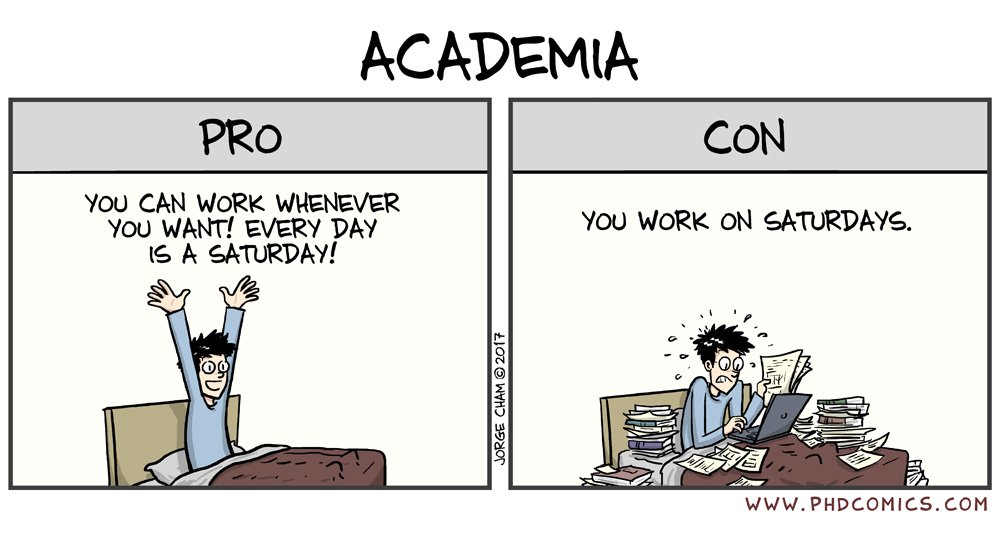

(যারা ভবিষ্যতে পিএইচডি প্রোগ্রামে ঢুকতে আগ্রহী, লেখাটা তাদের জন্য। যারা ২০২২-এর আগস্টে পিএইচডিতে ঢুকেছেন, তারাও পড়তে পারেন।)

আজ সেপ্টেম্বরের এক তারিখ। আজ আমার অফিসিয়াল পিএইচডি জীবনের এক বছর পূর্তি। এই এক বছরে কী কী শিখলাম? শিখলাম যে, আমি অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এই এক বছরে হয়তো অনেক কাজ এগিয়ে রাখতে পারতাম। রাখলে তিন বছরেই পিএইচডিটা শেষ করে ফেলতে পারতাম। আমার ফিল্ডের (অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন) কয়েকজন পোস্ট ডককে চিনি যারা পিএইচডি লাইফে এতোই সেলফ মোটিভেটেড ছিলো যে, তিন বছরে পিএইচডি শেষ করে এখন দারুণ জায়গায় পোস্ট ডক করছে। তিন বছরে শেষ করেছে মানে আবোল তাবোল পিএইচডি করেছে তা কিন্তু না! তাদের জ্ঞানের বহর দেখলে টাশকি খেয়ে যাবেন। তারা যা শিখেছে, একদম পাকা। তার মানে তারা যা শিখেছে, মনোযোগ দিয়ে এবং আগ্রহ নিয়ে শিখেছে। নিজের তাগিদে শিখেছে, অ্যাডভাইজর ঠ্যালা মেরে শেখাননি। আমার অ্যাডভাইজর এমন এক পরিবেশ থেকে এসেছেন যেখানে পিএইচডি শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদের প্রজেক্ট এগিয়ে নেয়। নিজেরা পরিকল্পনা করে, রিসার্চ ডিজাইন ঠিক করে, টাইমলাইন ঠিক করে, তারপর সেগুলো নিয়ে পিএইচডি কমিটির সাথে মিটিং করে। মানে পুরোদস্তুর দায়িত্ব নিতে শেখে। কিন্তু আমি পিএইচডি জীবন কেমন হতে পারে, সে সম্পর্কে কিছু না জেনেই ঢুকে পড়েছি। টেক্সাস এঅ্যান্ডএমে আসার আগে কখনো কাছ থেকে দেখিনি পিএইচডি শিক্ষার্থীরা আসলে কী করে, তাদের দায়িত্ব কী কী, পুরো পিএইচডি প্রোগ্রামকে কীভাবে ভাগ করা যায়, সেসব ভাগের দায়িত্ব একজন শিক্ষার্থীকে কীভাবে নিতে হয়, ইত্যাদি। বেশীরভাগই শিখেছি গত এক বছরে। বিশেষ করে ২০২২ সালের সামারে (জুন থেকে আগস্ট, যখন পিএইচডি শিক্ষার্থীরা হালকা মৌজ করার সুযোগ পায়) আমার উপর দিয়ে সবচেয়ে বড় ঝড়টা গিয়েছে। আমার অ্যাডভাইজর একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিলেন, আমার মধ্যে এক বছরে যতোটা অগ্রগতি দেখবেন ভেবেছিলেন, ততোটা দেখছেন না। আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম, যে আগ্রহ দেখিয়ে আমি প্রোগ্রামে ঢুকেছিলাম, সেটা অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। বারবার মনে হচ্ছিলো পিএইচডির চাপ আমার জন্য নয়। তবে ঢুকার আগেই জানতাম এমন অনুভূতি হবে। ফেসবুক গ্রুপগুলোয় অন্যদের কথা পড়েছি তো! ভাই বেরাদরদের সাথে কথা বলেও বুঝেছি, সবাই কোনো না কোনো সময় এই অনুভূতির ভেতর দিয়ে যায়।

আগ্রহ কমে আসার পর নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করলাম। মনকে জিজ্ঞেস করলাম কেন আগ্রহ পাচ্ছি না? আমি কী তাহলে পিএইচডি ছেড়ে দেওয়ার পথে হাঁটছি? মন উত্তর দিলো, “না। তুমি গবেষক হতে চেয়েছো। একটা বিষয়ের উপর এক্সপার্ট হতে চেয়েছো। পিএইচডিতে সুযোগ পেয়ে সে স্বপ্ন পূরণ করার রাস্তায় অনেক দূর এগিয়েও গেছো। এখন যে তোমার অনুভূতি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কারণ তুমি অ্যাডভাইজরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকো। উনি কখন কী করতে বলবেন সেটার আশায় বসে থাকো। তাই গবেষণাটাকে তোমার মনে হচ্ছে অন্যের আগ্রহের কাজ করে দেওয়া। এখানেই ভুল হচ্ছে। গবেষণাকে তুমি নিজের করে নাও। পিএইচডির গবেষণা আসলে তোমারই সন্তান। অ্যাডভাইজর শুধু পরামর্শ দেবেন কীভাবে করলে ভালোমানের গবেষণা হবে। তাই অ্যাডভাইজর কিছু বলার আগেই তুমি প্রোএকটিভ হয়ে বিভিন্ন প্রোজেক্টের কাজ পরিকল্পনা করে ফেলো। উনি কিছু বলার আগেই উনাকে পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাও। তাহলে উনি বুঝবেন তুমি একা একা চিন্তা করতে শিখছো, তোমার গবেষণার দায়িত্ব নিতে শিখছো। উনি এটাই চান।” ব্যস, ১.৩ কেজির খুপরিতে লাইট বাল্ব জ্বলে উঠলো। বুঝতে পারলাম আমাকে কী করতে হবে। তাই নিজে থেকে আগামী তিন বছরের পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে অ্যাডভাইজরকে দেখালাম। উনি বেশ কিছু সংশোধনী দিলেন, কিন্তু খুশিও হলেন। তারপর আমার প্রথম প্রোজেক্টের উপর যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখছিলাম, সেটাতেও বড় ধরনের পরিবর্তন এনে অ্যাডভাইজরকে পাঠালাম। আমি নিজেই বুঝছিলাম পরিবর্তনগুলো ভালো হয়েছে। অ্যাডভাইজরও মুগ্ধ হলেন। অনেক প্রশংসা করলেন। মাথা থেকে বিশাল বড় একটা পাথর নেমে গেলো। পিএইচডি জীবনে অ্যাডভাইজরের সাথে সুসম্পর্ক রাখা জরুরী। উনার সাথে হয়তো প্রতি সপ্তাহে মিটিং করবেন, প্রতিদিন ইমেইল চালাচালি করবেন। যদি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, কমিউনিকেশন খুব পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াবে। এমনিতেই পিএইচডির সময় নানা প্রোজেক্টের কাজ এবং কোর্সওয়ার্ক নিয়ে ঝামেলায় থাকবেন। গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যদি অ্যাডভাইজরের বেজার মুখ দেখতে হয়, পিএইচডি থেকে মন উঠে যেতে সময় লাগবে না।

যা হোক, এতক্ষণ ছিলো মুখবন্ধ। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এখন ঢুকছি মূল রচনায়। এক বছরে আমি যা শিখেছি, সবার সাথে সে অভিজ্ঞতা মিলবে না। একেকজনের পিএইচডি জার্নি একেক রকম। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাগুলো ভাগাভাগি করছি “যদি লাইগা যায়!” কারো উপকারে, সেজন্য। প্রথম যে ব্যাপারটা শিখেছি, সেটা নিয়ে উপরে বকবক করে ফেলেছি। হ্যাঁ, প্রোএকটিভ হওয়া।

দ্বিতীয় ব্যাপার হলো, শুধু প্রোজেক্ট শেষ করতে পারলেই সফলভাবে পিএইচডি শেষ হয় না। কতোগুলো জিনিস/বিষয় শিখতে পারলাম, এক্সপার্টদের সাথে কানেকশন বানাতে পারলাম কিনা, চিন্তা ভাবনায় কতোটা স্মার্ট হলাম, কাজ গুছাতে শিখলাম কিনা, একসাথে বিভিন্ন প্রোজেক্ট সামলাতে শিখলাম কিনা, যোগাযোগ শুরু করা এবং রক্ষা করায় দক্ষ হলাম কিনা, সফট স্কিল কতগুলো অর্জন করলাম, নিজে নিজে চিন্তা করা শিখলাম কিনা, একটা সমস্যা কীভাবে সমাধান করতে হয় সেটা নিয়ে চিন্তা করা শিখলাম কিনা, এগুলো পিএইচডির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আপনি যদি শুধু প্রোজেক্ট শেষ করার ধান্দায় থেকে এগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেন, তাহলে পিএইচডি লাইফের সঠিক ব্যবহার হবে না। বলতে পারেন প্রোজেক্টের কাজ করতে গিয়েই তো এগুলো শেখা হয়ে যাবে! তা কিছুটা হবে, কিন্তু কী পরিমাণে হবে সেটা আপনার উপর নির্ভর করে। কেউ হয়তো খালি উপরে উপরে শিখে। যতোটুকু শিখলে কাজ নামানো যায়, ততোটুকুই শিখে। কিন্তু আগ্রহীরা পরিধি বাড়িয়ে শেখে যেনো অন্য জায়গাতেও দক্ষতাটা কাজে লাগানো যায়। আমার উদাহরণই দিই। গত সেমিস্টারে STATA শিখলাম, কিন্তু ভাসা ভাসা। আমার দলের সবাই শিখে ওস্তাদ হয়ে গেলো অথচ আমার লক্ষ্য কোনোমতে পরীক্ষায় পাশ করা।

তৃতীয় ব্যাপার হলো, আপনার রিসার্চ টপিক সম্পর্কিত কোর্সওয়ার্ক বাছাই করা। পিএইচডির কোর্সওয়ার্ক হওয়া উচিৎ এমন যেটা আপনাকে গবেষণা বাস্তবায়িত করতে প্রস্তুত করবে। যদি আপনি ক্লিনিকেল (হিউম্যান) ট্রায়াল করতে চান, আপনার ডিগ্রি প্ল্যানে রিসার্চ মেথড/বায়োস্ট্যাটিস্টিকস ইত্যাদি কোর্স থাকবে। কারণ এগুলো আপনাকে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ শেখাবে। আপনার প্ল্যানে ল্যাবরেটরি রিসার্চ মেথড থাকবে না, কারণ আপনি ইঁদুর বা গিনিপিগের উপর গবেষণা করবেন না। কিন্তু অনেক ডিপার্টমেন্টে দেখবেন কিছু core coursework থাকে যেগুলো আপনার গবেষণার সাথে সম্পর্কিত নয়। অথচ core বলে সেগুলো সব শিক্ষার্থীকে নিতে হয়। গবেষণার কাজে না এলে ঐসব কোর্স সময় নষ্ট ছাড়া কিছু না (ডিসক্লেইমারঃ অনেকে নিজ গবেষণার বাইরে জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন কোর্স নিয়ে থাকেন। তাদের জন্য কথাগুলো প্রযোজ্য নয়)। তাই প্রথম সেমিস্টার শুরুর আগেই গ্র্যাজুয়েট হ্যান্ডবুক দেখে উপযুক্ত কোর্সের একটা তালিকা তৈরি করুন। সেটা নিয়ে আলোচনা করুন অ্যাডভাইজরের সাথে। উনি আপনাকে গাইড দিতে পারবেন কোর্স নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা। তাছাড়া কোনো core course যদি আপনার গবেষণা রিলেটেড না হয়, সেটা স্কিপ করার জন্য উনি সাহায্য করতে পারবেন কিনা জিজ্ঞেস করুন। যদি স্কিপ করা সম্ভব না হয়, তাহলে আর কী! তালিকায় ঢুকিয়ে ফেলুন। যদি আপনার মাস্টার্স ডিগ্রি থাকে, তাহলে সেখান থেকে কোনো কোর্স পিএইচডিতে ট্রান্সফার করা যায় কিনা দেখুন।

চতুর্থ ব্যাপার হলো, নিয়মিত আপনার টপিক রিলেটেড গবেষণাপত্র পড়া। পুরানো এবং নতুন, দুই ধরনেরই। আমি ফাঁকিবাজ বলে কোনো প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ না করা পর্যন্ত আমার রিসার্চ পেপার পড়া হয় না। আপনিও যদি আমার মতো হন, তাহলে প্রথম সেমিস্টারেই একটা প্রোজেক্টের আইডিয়া বের করুন। সেটা নিয়ে অ্যাডভাইজরের সাথে কথা বলুন। উনি হয়তো বলবেন, “বিভিন্ন পেপার পড়ে দেখো এই আইডিয়া নিয়ে ইতোমধ্যে গবেষণা হয়েছে কিনা।” তখন আপনি বাধ্য হয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন। করে দেখলেন এই বিষয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু সে গবেষণা আরও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেগুলো থেকে আপনার মনেও নতুন আইডিয়া আসবে। সে আইডিয়া নিয়ে কথা বলবেন অ্যাডভাইজরের সাথে। উনি নতুন পরামর্শ দেবেন। এটা একটা চক্র। এভাবেই আমার গবেষণাপত্র পড়া হয়। যখন ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখতে বসবেন, তখনও দেখবেন প্রচুর আর্টিকেল পড়া হচ্ছে। আমি যখন লিখতে বসেছিলাম তখন নিজের মতো করে রেজাল্ট/ডেটা উপস্থাপন করেছিলাম। মোটেও ভালো ছিলো না প্রেজেন্টেশনটা। কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এমন একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পেয়ে গেলাম যেটা একই রিসার্চ ডিজাইন দিয়ে করা কিন্তু ভিন্ন টপিকে। সেখান থেকে আইডিয়া পেয়ে নতুন স্টাইলে আমার ডেটা প্রেজেন্ট করলাম। অ্যাডভাইজারও খুশি!

পঞ্চম ব্যাপার হলো, প্রথম সেমিস্টার থেকেই আগামী বছরগুলোয় কী কী প্রোজেক্ট করতে চান, সেগুলোর আইডিয়া বের করা। হয়তো প্রাথমিকভাবে অ্যাডভাইজর কয়েকটা আইডিয়া ধরিয়ে দিয়ে বলবেন এগুলোর উপর কাজ করতে। কিন্তু সেগুলোই শেষ কথা নয়। যেহেতু পিএইচডি আপনার জার্নি, সেহেতু আপনার কাছ থেকে আপনার প্যাশন মাফিক আইডিয়া আসা দরকার। অ্যাডভাইজরের আইডিয়া ঘষেমেজে নিজের প্যাশন অনুযায়ী কিছু বের করতে পারেন বা নতুন আইডিয়া তৈরি করতে পারেন। শুধু যে গবেষণাপত্র পড়লে মাথায় আইডিয়া আসে, তা না। কলিগদের সাথে আলাপ থেকে, বিভিন্ন সেমিনার থেকে, কোর্সওয়ার্ক থেকে, ওয়েবিনার থেকেও আইডিয়া আসতে পারে। আইডিয়া পেলে সেটা নিয়ে অ্যাডভাইজরের সাথে আলাপ করুন। “ফালতু আইডিয়া” ভেবে আলাপ করতে ভয় পাবেন না। আলাপ না করলে উনি জীবনেও জানবেন না আপনি চিন্তা করতে শিখেছেন। তাছাড়া আপনি তো আর অ্যাডভাইজারের মতো কেউকেটা গবেষক হয়ে যাননি যে, আপনার মাথা থেকে উচ্চমার্গীয় আইডিয়া প্রসবিত হবে। আপনি শিক্ষার্থী, গবেষণা শিখতে ঢুকেছেন। কাজেই নার্ভাস হবেন না। আর কেন বলছি প্রথম সেমিস্টার থেকে আইডিয়া জেনারেট করার কথা? কারণ আইডিয়া অনেকবার বদলাবে। প্রথমে যেটা ভেবেছেন, সেটার উপর বারবার মাঞ্জা মারা হবে। মারতে মারতে সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়া জন্ম নিতে পারে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া আপনাকে লাইনে রাখবে। সামনে যদি প্রোজেক্টের টাইমলাইন না থাকে, আপনি বুঝবেন না কীভাবে সময় ব্যয় করতে হবে। হেসে খেলে প্রচুর সময় পার হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রোজেক্ট সম্পর্কে আইডিয়া থাকলে সেটা আপনাকে পিএইচডি জীবন চালিয়ে নিতে প্রণোদনা দেবে। মনে হবে, “আরে! আমারই তো ব্রেইন চাইল্ড এসব প্রোজেক্ট। ভালোমতো শেষ করতে হবে না?”

ষষ্ঠ ব্যাপার হলো, সময়ের হিসেব (ট্র্যাক) রাখা। চার/পাঁচ বছর শুনতে অনেক বেশি লাগে, আদতে ফুড়ুৎ করে চলে যায়। আমি এখনও ভাবি “মাত্র না পরশুদিন পিএইচডিতে ভর্তি হলাম?” অথচ এক বছর চলে গেছে। যা হোক, সময়ের হিসেব রাখার অন্যতম উপায় হলো প্রথম দুই সেমিস্টারের মধ্যে খসড়া পিএইচডি প্ল্যান তৈরি করে ফেলা। পিএইচডি যদিও গবেষণাভিত্তিক ডিগ্রি, কিন্তু এটা নেওয়ার জন্য অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। আপনার কাজ হলো ডিপার্টমেন্টের সিনিয়রদের সাথে কথা বলে ধাপগুলো পষ্টাপষ্টি জেনে নেওয়া। আপনার ডিপার্টমেন্টে কবে পিএইচডি ডিগ্রি প্ল্যান জমা দিতে হয়, কবে পিএইচডি প্রপোজাল জমা দিতে হয়, কবে নাগাদ অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন করতে হয়, প্রিলিমিনারি/কম্প্রিহেন্সিভ এক্সাম দেওয়ার নিয়ম কী, ইত্যাদি। এগুলো জানা হলে পরিকল্পনা করুন কবে নাগাদ কাজগুলো করবেন। সাথে ঠিক করুন কবে নাগাদ কোর্সওয়ার্ক শেষ করবেন, কবে নিজের রিসার্চ শুরু করবেন, কবে কোন প্রোজেক্ট শেষ করবেন, পিএইচডি ক্যান্ডিডেট হবেন কবে নাগাদ, কবে ডিজারটেশন ডিফেন্স করবেন, ইত্যাদি। এগুলো চূড়ান্ত পরিকল্পনা নয়। আপনাকে ট্র্যাকে রাখার জন্য একটা খসড়া কেবল। খসড়া তৈরি করে অ্যাডভাইজরের সাথে আলাপ করুন। উনি আপনাকে ভালোমন্দ পরামর্শ দেবেন।

সপ্তম ব্যাপার হলো, প্রথম সেমিস্টারের শুরুতেই অ্যাডভাইজরের সাথে খোলাখুলি আলাপ করুন পিএইচডির সময়সীমা নিয়ে। আপনি কি এটা তিন বছরে শেষ করতে চান, নাকি চার বছরে? নাকি পাঁচ বছরেও আপনার আপত্তি নেই? এ কথা বলছি কারণ অনেক সময় দেখা যায় অ্যাডভাইজর ডিগ্রি দিতে চান না, গড়িমসি করেন। আবার অনেকে তাগাদা দেন তিন বছরে শেষ করার জন্য। এমন হলে বিপদ। তাই নিজের প্রোজেক্ট অনুযায়ী (রিসার্চ ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে ডেটা কালেকশনে সময় কম-বেশি লাগে) কবে নাগাদ গবেষণা শেষ করতে পারবেন, সেটা আন্দাজ করুন। আন্দাজ করার জন্য অ্যাডভাইজরের সাহায্যও নিতে পারেন। তবে আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় দ্রুত পিএইচডি শেষ করে চাকরিতে ঢুকে পড়া (পোস্ট ডক্টরেটও কিন্তু চাকরি!), তাহলে তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা করাই ভালো। এই সময়সীমা আবার সব ধরনের টপিকের জন্য প্রযোজ্য নয়। আমার যেসব সহকর্মী বেসিক সায়েন্সের উপর পিএইচডি করছে, তাদের জন্য পাঁচ বছর সাধারণ হিসেব। আবার আমার মতো যারা ফলিত পুষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছে, তারা অনেকেই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলেছে। আপনার ফিল্ড কী, সে অনুযায়ী এক্সপেক্টেশন ঠিক করুন।

অষ্টম ব্যাপার হলো, পিএইচডি আপনার জার্নি। এখানে আপনি বস। আপনার প্রোজেক্টের সফলতা আপনার হাতে। তাই প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিতে শিখুন। এটা একদিনে হয় না। প্রথম সেমিস্টার থেকে নিজ গরজে উপরের কাজগুলো করতে করতে একসময় দেখবেন বড় দায়িত্ব নিতে শিখেছেন। অ্যাডভাইজর আপনাকে মাইক্রো ম্যানেজ করতে চাইলে ঝামেলা। তাই আপনি প্রোএকটিভ হয়ে উনাকে নিয়মিত আপডেট দিন।

লেখা পড়ে বেশি চাপ লাগলে ঢুঁ মারুন এই ওয়েবসাইটে। পুরো মাখন!