এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো, তেরো, চৌদ্দ, পনেরো, ষোল, সতেরো, আঠারো, ঊনিশ, বিশ

ঘুমাতে এসেছিলাম রাত সাড়ে দশটায়। ঘুম চটে গেছে রাত আড়াইটায়। এক ঘণ্টা মোচড়ামুচড়ি করে দেখলাম ঘুম আসে কিনা। ন্যাহ। তাই উঠে পড়েছি। মোটে চার ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছি। তাও মেলাটোনিন ট্যাবলেট খাওয়ার পর। কাহিনী বুঝলাম না। আমি ভেবেছিলাম মেলাটোনিন আমার ঘুমের চক্র ঠিক করে দেবে। এখন দেখি এটাতেও কাজ হচ্ছে না। কই যাইতাম, কী করতাম!

ঘুমের সমস্যাটা শুরু হয়েছিলো গত বছরের মাঝামাঝিতে, পিএইচডির দ্বিতীয় বছরে উঠার পর। রাত দুটোর আগে কিছুতেই ঘুম আসতো না। ঘুম ভাঙত সকাল নয়টা দশটার দিকে। কিন্তু এভাবে করলে তো ভার্সিটি জীবন চলবে না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম ঘুমকে বাগে আনার। কিন্তু আমার চেতন মন দুশ্চিন্তা করতে না চাইলেও অবচেতন মন বিভিন্ন ফাজলেমি করে বেড়াত। তাই ঘুম আসতে চাইত না। দুইমাস আগে সহকর্মী সাহার পরামর্শ দিলো মেলাটোনিন খাওয়ার। ও আমার মতই পিএইচডি শিক্ষার্থী। ওর অবস্থা আরও শোচনীয়। কয়েকবার ডাক্তারের কাছে ধর্না দিতে হয়েছে দুশ্চিন্তার চিকিৎসা করতে। ডাক্তার ওকে যেসব ওষুধ দিয়েছিলেন, ওগুলো খেয়ে বেচারা সারাদিন অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকতো। কোনোকিছুতে মন বসাতে পারতো না। তবে সেটা সাময়িক ছিল। ডোজ শেষ হওয়ার পর শরীর আবার চাঙা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘুমের সমস্যাটা চলছিলো। তাই ও মেলাটোনিন ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমায়। আমাকেও খেতে বলল। আরও বলল এটা নিয়মিত খাওয়ার দরকার পড়ে না। একবার ঘুমের চক্র ঠিক হয়ে গেলে খাওয়া বাদ দেওয়া যায়। কথামতো আমি তিন মিলিগ্রামের মেলাটোনিন ট্যাবলেট কিনে এনেছিলাম। প্রথম দুইদিন খাওয়ার পরই শরীর লাইনে চলে এসেছিলো। তৃতীয়দিন থেকে ট্যাবলেট ছাড়াই সুন্দর ঘুম হতে আরম্ভ করলো। কিন্তু একমাস পর আবার শরীর বিদ্রোহ করলো। আবারও ঘুমের চক্র নষ্ট হয়ে গেলো। রাত দুইটা, তিনটার আগে ঘুমই আসে না। কিন্তু আমার যেহেতু সকাল এগারোটা থেকে চাকরি শুরু হয়, এতো রাত করে ঘুমানোটা পোষায় না। তাই গতকাল থেকে আবার খাওয়ার শুরু করলাম মেলাটোনিন। রাত নয়টায় খেলাম আর এক ঘণ্টার মাথায় ঘুমে ঢলে পড়লাম। সে ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। ঘুম থেকে উঠে সে কী তরতাজা লাগলো নিজেকে! তাই আজকে রাতেও একটা মেরে দিয়েছিলাম। মারার এক ঘণ্টার মাথায় সুন্দর করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অথচ সে ঘুম ভেঙ্গে গেলো চার ঘণ্টা পর। এখন উঠে ব্লগ লিখছি।

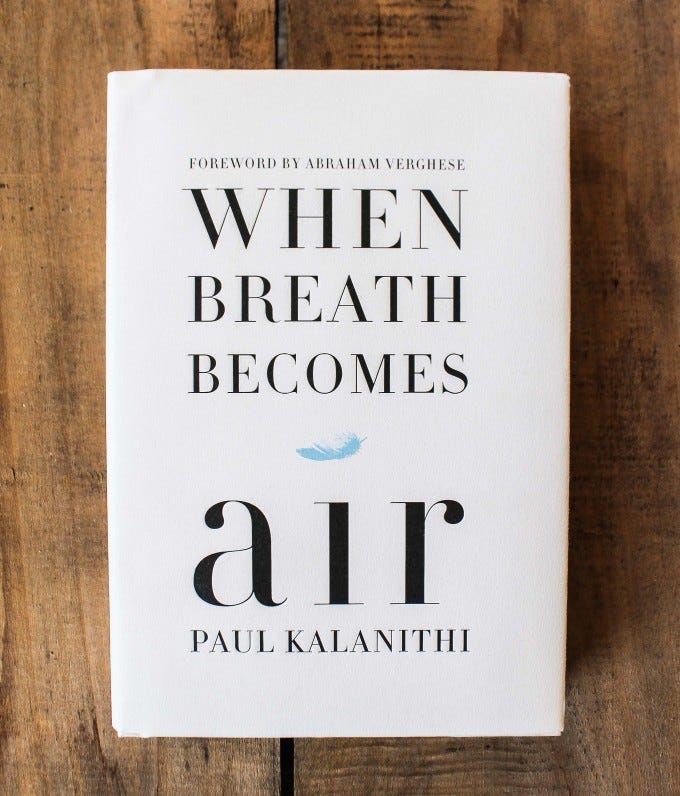

ব্লগ লিখি মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য। ইদানীং মাথা ঠাণ্ডা রাখতে আমি অনেক কিছুই করি। যখন যা করতে ভালো লাগে তাই করি। বই পড়ি, টিভি সিরিজ আর মুভি দেখি, ব্লগ লিখি, রান্না করি, ইউটিউব চ্যানেলে সুগন্ধি নিয়ে আলোচনা করি। কয়েকদিন ধরে পড়ছি পল কালানিথির ‘হোয়েন ব্রিদ বিকামস এয়ার’ আত্মজীবনীটা। বাসা থেকে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে বাসে বসে পড়ি। ভার্সিটির শাটল বাস ধরে ক্যাম্পাসে যেতে মোটামুটি বিশ মিনিট লাগে। এই বিশ মিনিট বই পড়ে পড়ে অসাধারণ কাটে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কানে এয়ারবাড গুঁজে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মত হার্ডকভার বই নিয়ে ঘোরা মানুষ কমই দেখি। বলছি না মোবাইলে বই পড়া বা অডিও বুক শোনা খারাপ। স্রেফ আমার ভালো লাগে না। আমি বাঁধাই করা মলাটের বই পড়তেই ভালোবাসি। তাই থ্রিফটবুকসডটকম থেকে হার্ডকভার বই অর্ডার দিই, ইবুক নয়। যা হোক, এই ফাঁকে পলের কথা একটু বলে নিই। পল ছিলেন একজন নিউরোসার্জন কাম নিউরোসায়েন্টিস্ট। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ক্যান্সার হয়ে মারা যান। যখন উনার ক্যান্সার ধরা পড়ে, তখনকার অনুভূতি নিয়ে এই বই। একজন চিকিৎসক, যিনি কিনা রোগীদের ক্যান্সার দেখে আর সেটার চিকিৎসা করে অভ্যস্ত, তিনি কীভাবে নিজের ক্যান্সারের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখালেন? কীভাবে সামাল দিলেন কঠিন এই অধ্যায়? পুরো বইয়ে পলের চিকিৎসক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, রোগিদের সাথে উনার মিথস্ক্রিয়া, জীবন আর মৃত্যু নিয়ে ভাবনা ছড়িয়ে আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি মানব অস্তিত্ব নিয়ে গভীর চিন্তার পর অস্তিত্বের সংকটে পড়ে গিয়েছিলাম। এখন এই বই পড়ে একইসাথে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছি, আবার জীবনের মাহাত্ম্যও খুঁজে পাচ্ছি।

ব্লগ লিখি মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য। ইদানীং মাথা ঠাণ্ডা রাখতে আমি অনেক কিছুই করি। যখন যা করতে ভালো লাগে তাই করি। বই পড়ি, টিভি সিরিজ আর মুভি দেখি, ব্লগ লিখি, রান্না করি, ইউটিউব চ্যানেলে সুগন্ধি নিয়ে আলোচনা করি। কয়েকদিন ধরে পড়ছি পল কালানিথির ‘হোয়েন ব্রিদ বিকামস এয়ার’ আত্মজীবনীটা। বাসা থেকে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে বাসে বসে পড়ি। ভার্সিটির শাটল বাস ধরে ক্যাম্পাসে যেতে মোটামুটি বিশ মিনিট লাগে। এই বিশ মিনিট বই পড়ে পড়ে অসাধারণ কাটে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কানে এয়ারবাড গুঁজে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মত হার্ডকভার বই নিয়ে ঘোরা মানুষ কমই দেখি। বলছি না মোবাইলে বই পড়া বা অডিও বুক শোনা খারাপ। স্রেফ আমার ভালো লাগে না। আমি বাঁধাই করা মলাটের বই পড়তেই ভালোবাসি। তাই থ্রিফটবুকসডটকম থেকে হার্ডকভার বই অর্ডার দিই, ইবুক নয়। যা হোক, এই ফাঁকে পলের কথা একটু বলে নিই। পল ছিলেন একজন নিউরোসার্জন কাম নিউরোসায়েন্টিস্ট। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ক্যান্সার হয়ে মারা যান। যখন উনার ক্যান্সার ধরা পড়ে, তখনকার অনুভূতি নিয়ে এই বই। একজন চিকিৎসক, যিনি কিনা রোগীদের ক্যান্সার দেখে আর সেটার চিকিৎসা করে অভ্যস্ত, তিনি কীভাবে নিজের ক্যান্সারের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখালেন? কীভাবে সামাল দিলেন কঠিন এই অধ্যায়? পুরো বইয়ে পলের চিকিৎসক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, রোগিদের সাথে উনার মিথস্ক্রিয়া, জীবন আর মৃত্যু নিয়ে ভাবনা ছড়িয়ে আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি মানব অস্তিত্ব নিয়ে গভীর চিন্তার পর অস্তিত্বের সংকটে পড়ে গিয়েছিলাম। এখন এই বই পড়ে একইসাথে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছি, আবার জীবনের মাহাত্ম্যও খুঁজে পাচ্ছি।

এ তো গেলো বই। কয়েকদিন আগে একটানা দেখে শেষ করলাম নেটফ্লিক্সের ‘নেভার হ্যাভ আই এভার’ সিরিজটা। কিশোর বয়সীদের নিয়ে কমেডি ড্রামা। মজা পেয়েছি দেখে। সেক্স এডুকেশন আর ওয়েন্সডের পর আরেকটা টিন সিরিজ ভালো লাগলো। এখন দেখছি চীনা সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ‘থ্রি বডি’। চৈনিক লেখক Liu Cixin-এর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ‘দা থ্রি বডি প্রব্লেম’-এর উপর ভিত্তি করে বানানো। বইটা প্রিন্স পড়েছিলো অনেক আগে। এটা নাকি ওর পড়া সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী! তাই খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছি সিরিজটা। ভালো লাগছে। ইউটিউবে আছে, চাইলে দেখতে পারেন। ভাষা মান্দারিন কিন্তু সাবটাইটেল দিয়ে দেখলে কাহিনী বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না। ভাবছেন, পিএইচডি জীবনে এতো ফাঁক ফোঁকর কোত্থেকে আসছে যে একের পর এক টিভি সিরিজ গিলে চলেছি? উত্তর হল, গত পনেরো দিন ধরে কাজকর্মে একদমই মন বসছে না। অনেক গুঁতিয়ে গাঁতিয়ে একেকটা কাজ করি, তারপরই আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এরপর বসি আকাজগুলো (পড়ুন গবেষণার বাইরের কাজ) করতে। পনেরো দিন আগেও সটান করে নামিয়ে ফেলতাম বিভিন্ন কাজ। হঠাৎ সে প্রবাহ নষ্ট হয়ে গেলো। বিভিন্ন গ্রুপ থেকে জেনেছি পিএইচডি শিক্ষার্থীদের মাথা সবসময় কাজ করে না। এমনও সময় যায় যখন টানা এক সপ্তাহ কেউ কাজে মন বসাতে পারে না। আমার হয়েছে সেই হাল। আশার কথা হল একটু একটু করে কাজে আগ্রহ ফিরে আসছে। সব ছেড়ে ছুঁড়ে বনবাসে চলে যাবো ধরনের অনুভূতি এখনও হচ্ছে না।

একটা ফিরিস্তি দিই কাজের বহরের। এই সামারের (জুন-আগস্ট) মধ্যে আমাকে পিএইচডির প্রথম প্রোজেক্টের ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাবমিট করতে হবে জার্নালে। দ্বিতীয় প্রোজেক্ট শুরু করতে হবে। তৃতীয় প্রোজেক্টের কোয়েশ্চেনিয়ার পাইলটিং করতে হবে, বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য অনুযায়ী সেটা চূড়ান্ত করতে হবে, এবং সময়ে কুলালে প্রপোজাল জমা দিতে হবে ইন্সটিটিউশনাল রিভিউ বোর্ডে (IRB)। রিভিউ বোর্ড দুইমাসের আগে কথা কয় না। তার মানে তৃতীয় প্রোজেক্ট শুরু হতে হতে শীতকাল চলে আসবে। এর উপর আমি সামার জব নিয়েছি আরেকটা অনুষদে। সেখানে MAXQDA সফটওয়্যারের কাজ শিখবো যেটা আমার দ্বিতীয় প্রোজেক্টে লাগবে। ওই জবে কাজ করতে হচ্ছে ‘হাই ইমপ্যাক্ট প্র্যাকটিস ইন হায়ার এডুকেশন’ নামক একটা টপিকে, যেটা আমার কাছে একদম নতুন। বেসিক থেকে জানতে হচ্ছে পুরো বিষয়টা। প্রচুর মাথা খাটাতে হচ্ছে। ওই চাপ সারাদিনই ভুগাচ্ছে। তবে লাভ হলো শিক্ষকতা (টিচিং) আর শেখা (লার্নিং) নিয়ে নতুন জ্ঞান অর্জন করছি। লার্নিং সায়েন্স নামে যে একটা সায়েন্স আছে, এটা জানতাম না। এখানে জব করতে এসে এরকম অনেক কিছু জানতে পারছি। শিক্ষকতাকে যদি কখনো পেশা হিসেবে নিই, এসব জ্ঞান কাজে দেবে।

সামারে মোটামুটি রিল্যাক্সড থাকবো ভেবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজের সাথে জড়িয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সিভি ভারী করব। সিভি ভারী হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমার উপর দিয়ে বুলডোজার চলছে। অবশ্য দুইন্যায় কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে কই? পিএইচডিতে ঢুকার পর থেকেই চেয়েছি নিজের পরিধিটাকে বিস্তীর্ণ করতে, নিজের কম্ফোর্ট জোন থেকে বের হতে, এবং to push my boundaries. আর এজন্য কষ্ট করতেই হবে। তবে কষ্ট হলেও যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করছি, এগুলো অনেক দামী। এই যেমন আমি ডিন’স এ্যাওয়ার্ড কমিটিতে স্টুডেন্ট মেম্বার হিসেবে কাজ করছি, কিছুদিন আগে করলাম টিচিং এ্যাওয়ার্ড কমিটিতে স্টুডেন্ট মেম্বার হিসেবে কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যারা আমাদের পড়ান, একটা প্রেস্টিজিয়াস এ্যাওয়ার্ডের জন্য তাদের এপ্লিকেশন মূল্যায়ন করা কী চাট্টিখানি কথা? এই কমিটিতে তো প্রফেসররা থাকেনই, একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী এবং একজন আন্ডারগ্র্যাড শিক্ষার্থীকেও রাখা হয়। যখন সব মূল্যায়নকারী তাদের মূল্যায়ন শেষ করলো, তখন সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং হলো। সেখানে ভবিষ্যৎ এ্যাওয়ার্ড এপ্লিকেশন প্রসেস কীভাবে আরও মসৃণ করা যায়, কীভাবে মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা যায়, এসব ব্যাপারে মূল্যায়নকারীদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হলো। আমি তিনটা পরামর্শ দিলাম যেগুলো অন্যান্য মূল্যায়নকারীরা সমর্থন করলো। বাঘা বাঘা প্রফেসরদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে আমার বুকের ছাতি দশ ইঞ্চি ফুলে গেলো। বললাম, “কমিটিতে শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার আত্মবিশ্বাস ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।” একচোট হাসাহাসির পর মিটিং খতম হলো। বলুন, যদি আলগা দায়িত্বটুকু না নিতাম, তাহলে কি এই অভিজ্ঞতাটুকু পেতাম?